Autour de la musique classique

Le but de ce forum est d'être un espace dédié principalement à la musique classique sous toutes ses périodes, mais aussi ouvert à d'autres genres.

|

|

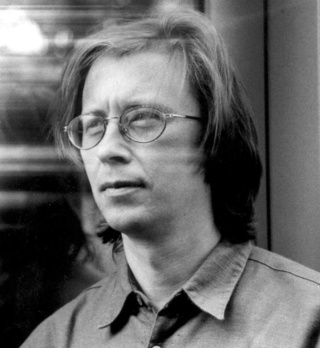

| | Georg Friedrich Haas (1953) |  |

| | | Auteur | Message |

|---|

/

Mélomane chevronné

Nombre de messages : 20537

Date d'inscription : 25/11/2012

|  Sujet: Georg Friedrich Haas (1953) Sujet: Georg Friedrich Haas (1953)  Mer 13 Sep 2017 - 0:30 Mer 13 Sep 2017 - 0:30 | |

|  En quelques années, Georg Friedrich Haas est devenu un compositeur de tout premier plan, une des grandes figures de la musique contemporaine européenne. Pourtant, sa célébrité est récente, et pourrait-on même dire son parcours de compositeur, puisqu’avant les année 90 les œuvres sont rares et méconnues. C’est surtout dans le courant des années 90 qu’il se fait connaitre, et il devient à partir de là très productif. Il enseignait à Graz depuis 1978. En Autriche, il a été très marqué — comme toute sa génération du reste — par la création de Spiegel de Friedrich Cerha, avec qui il a étudié, et bien sûr par Ligeti, autre figure bien connue de la vie musicale viennoise. Pour décrire rapidement la musique de Haas, on dira que c’est un compositeur spectral, et en ça il est isolé en Autriche. Mise en forme continue du son plutôt que composition avec les sons, tropisme marqué pour la microtonalité, temporalité qui en découle, lente et par vagues progressives, etc. Rien que de très banal dans ce que je dis. Pour préciser un peu, on peut identifier plusieurs utilisations de la microtonalité, notamment trois. Car le langage de Haas n’a rien de dogmatique, très éloigné de l’esprit de ces compositeurs du début du siècle qui voulaient établir un (ou l’autre, mais un seul) système d’organisation microtonale. D’une part, la microtonalité tempérée, qui vient de Wyschnegradsky. Ensuite, l’exploitation hyper-consonnante de la série harmonique, dans le cas de Haas très inspirée par une certaine école américaine, en particulier James Tenney que Haas connait très bien. Enfin, les quasi-unissons comme source d’interférences pour mettre à jour toute la profondeur du son (associé à Scelsi). En revanche, s’il y a parfois quelques parentés avec l’œuvre de Grisey, il est fort éloigné de Murail, et vous ne trouverez pas de synthèse sonore ni d’analyse spectrale. En particulier, beaucoup d’œuvres de Haas sont construites sur le contraste entre deux types d’accords, l’un hérité de Wyschnegradsky, fait d’étagements de quartes et de tritons dans des espaces non octaviants, et l’autre directement déduit de la série des harmoniques naturels. L’un et l’autre pouvant, si vous suivez bien, être brouillés par le troisième procédé, ou bien par des techniques plus bruitistes. À côté de ça, la tradition américaine se ressent également par des aspects indéterminés et aléatoires. Quelque chose que je reproche volontiers à la musique de Haas est son grand systématisme. La plupart du temps tout est bien arrangé, aucun son ne dépasse, les harmoniques et notes se déroulent implacablement (le plus souvent chez Haas les lignes suivent des intervalles soit tous ascendants soit tous descendants) et l’œuvre semble être littéralement sa propre forme. C’est particulièrement sensible dans la musique de chambre, par exemple les quatuors à cordes ou le récent octuor de trombones, mais cela se ressent aussi dans sa musique pour grand ensemble et orchestre, qui me parait être le milieu naturel de Haas bien qu’il ait écrit neuf quatuors à cordes en l’espace de vingt ans. Cela dit, comme je l’ai dit, il n’y a pas de pensée dogmatique chez Haas, et l’apparence extérieure de ses œuvres varient entre les paysages sonores extrêmes et épurés des spectro-minimalistes américains tels Tenney à une esthétique plus expansive (sinon emphatique) et dramatique rappelant l’esprit de Bruckner voire de Wagner. Et c’est bien le paradoxe je trouve, car la rigueur de l’écriture a beau être criante, Haas est opposé au formalisme. Pourquoi écrivez vous de la musique microtonale ? Je ne suis pas un compositeur microtonal, j’utilise ces sons parce que j’en ai besoin pour m’exprimer et choisis ces accords car ils sonnent. Pourquoi composez-vous ? Pour émouvoir, provoquer des sensations, des sentiments. Etc. Et c’est bien la force expressive et la charge émotionnelle qui me happent quelquefois, bien plus que l’élaboration formelle ; ailleurs je reste au-dehors. J’ai parlé de contraste plus haut, et c’est peut-être un maitre-mot. Lisez des compte-rendus de premières, vous pouvez être sûr qu’il y sera question de contrastes, de dualités ou de manichéisme. Entre autres la dualité lumière-obscurité. Car on a vite fait de remarquer que l’obscurité est une thématique incontournable chez Haas. Un de ses premiers succès est Nacht, opéra d’après Hölderlin ; il suffira de parcourir les titres pour trouver nuits, ombres nocturnes et rêves sombres. Plus remarquable, plusieurs de ses œuvres doivent être interprétées dans le noir complet. Sans parler bien sûr de la noirceur supposée de la musique elle-même. Mais, nous dit-il, le concept de nuit n’est pas lié à une quelconque idée romantique, mais bien au désespoir, au lâcher-prise de la réalité, à la perte des utopies. De fait si Wyschnegradsky ainsi que Nono l’intéressent, c’est aussi en tant que figures politiques prises dans un monde qui change. Chez lui il y a toujours cette question : a-t-on le droit composer dans le calme de son habitation quand ceci se passe là-bas, cela ici, etc. ? C’est pourquoi si de nombreuses œuvres de Haas ont une connotation politique, et parfois même un lien avec des évènements précis, elles sont très éloignées du pamphlet et font davantage ressentir un sentiment d’impuissance et de vanité. Ce questionnement est d’autant plus douloureux que Haas a grandi dans une famille nazie, héritage dont il n’a pu se défaire nous dit-il qu’à vingt-et-un ans, et que sa carrière coïncide avec la montée et la radicalisation du FPÖ. À ce portrait déjà complexe s’est ajouté en 2013 un genre de peoplelisation franchement étonnante pour un compositeur de cette envergure, à savoir sa relation et son mariage avec Mollena Williams, jusque-là connue des seuls milieux BDSM. Y étant moi-même très étranger (sonnez à d’autres portes), je ne pourrai pas vous éclairer sur ce quoi faire de cette information pour écouter sa musique, mais il dit l’avoir vécu comme une grande libération. J’ai lu çà et là que sa musique serait plus lumineuse, mais je ne me risquerais pas à de telles interprétations ; il est possible néanmoins que les années 2010 au moins, qui sont aussi celles de son rayonnement international, correspondent à une période de productivité accrue et d’expressivité plus ouverte. |

|   | | Benedictus

Mélomane chevronné

Nombre de messages : 15565

Age : 49

Date d'inscription : 02/03/2014

|  Sujet: Re: Georg Friedrich Haas (1953) Sujet: Re: Georg Friedrich Haas (1953)  Dim 17 Sep 2017 - 14:26 Dim 17 Sep 2017 - 14:26 | |

| Merci beaucoup! Ça clarifie beaucoup de choses.

Et puis au vu des arrière-plans (spectralisme, Cerha, mais aussi Bruckner et Nono), je comprends mieux pourquoi sa musique me parle tant - d'une certaine manière, c'est qu'elle ne m'ait pas parlé qui aurait été surprenant.

(En revanche, je découvre le nom de James Tenney...) |

|   | | gluckhand

Mélomane chevronné

Nombre de messages : 4967

Localisation : Amiens

Date d'inscription : 15/07/2013

|  Sujet: Re: Georg Friedrich Haas (1953) Sujet: Re: Georg Friedrich Haas (1953)  Lun 20 Fév 2023 - 16:34 Lun 20 Fév 2023 - 16:34 | |

| Georg Friedrich Haas (1953 ): weiter und weiter und weiter... (2022) " encore et encore.et encore...."

Ensemble Moderne / Vimbayi Kaziboni, chef d’orchestre

Première mondiale, 16 octobre 2022, Donaueschinger Musiktage '22

Il y a quelques années, j’ai écrit mes mémoires. Souvenirs d’enfance et de jeunesse – dans une famille qui se définissait comme « des nationaux-socialistes décents qui sont toujours restés fidèles à leurs croyances ». J’ai écrit sur la violence et les abus dont j’ai été victime. Et j’ai décrit le réseau de vieux nazis qui imprégnait l’Autriche, dont j’ai pu percevoir une petite partie de mes propres yeux et de mes propres oreilles.

À 17 ans, j’avais écrit des poèmes pleins de Weltschmerz, une lassitude mélancolique du monde. Ils sont perdus, et je ne me souviens que de quelques lignes. L’un d’eux était « weiter und weiter und weiter » (« encore et encore ») – et puis j’ai dit que l’agonie resterait toujours la même.

Mes mémoires seront bientôt publiées – éditées par des universitaires. Pendant que je travaillais sur la pièce pour l’Ensemble Modern et Donaueschingen, j’étais en échange avec les éditeurs. Et mon passé est devenu constamment présent pour moi.

In weiter und weiter und weiter... Je crée des accélérations constantes. Pendant 45 minutes, un éternel et implacable accelerando est célébré. La pièce se compose d’éléments plus petits – par exemple, un geste dramatique au début de la pièce qui se rompt soudainement – puis tout ce qui reste est la faible réverbération des cordes de piano faites vibrer par des e-bows.

Ces modèles sont répétés, d’abord à de longs intervalles (le plus long est de plus de trois minutes). Ensuite, les intervalles deviennent de plus en plus courts, les modèles changent, deviennent « broyés », claquant enfin les uns sur les autres dans des intervalles de plus en plus rapides, et finalement disparaissent tremblants dans des trémolos ou des trilles. D’autres modèles entrent en jeu – chacun passe par ce développement; ils se chevauchent (jusqu’à cinq modèles en même temps).

Je laisse de côté la série diphonique et juste l’intonation. Mais deux pianos accordés à intervalles de quarts de ton, et un accordéon quart de ton, donnent à l’ensemble une base sûre pour une microtonalité réalisée avec précision.

À la fin, je cite la Symphonie d’adieu de Haydn. Non pas comme une humble demande à Sa Majesté d’accorder enfin la grâce de rentrer chez elle, mais comme une déclaration : nous avons toujours la possibilité de nous lever et de partir.

Weiter und Weiter und Weiter... est dédié en remerciement aux deux éditeurs de mes mémoires: Oliver Rathkolb et Daniel Ender. YT

Superbe oeuvre de Haas,qui dure 45 minutes, mais pendant lesquelles, on ne s'ennuie pas une minute ,au contraire.Pour moi, une des très grandes oeuvres de notre époque.

Pour l'écouter/

www.youtube.com/watch?v=W-okP8zSy4s |

|   | | DerivedRelations

Mélomane du dimanche

Nombre de messages : 45

Date d'inscription : 29/05/2024

|  Sujet: Re: Georg Friedrich Haas (1953) Sujet: Re: Georg Friedrich Haas (1953)  Sam 10 Aoû 2024 - 12:26 Sam 10 Aoû 2024 - 12:26 | |

| J’ai découvert récemment ce compositeur par la pièce in vain, que j’ai réécoutée, fasciné, plusieurs fois les jours suivants. Je ne connais pas d’autre spectraliste dont la musique soit aussi expressive, et même éloquente. J’y suis allé avec curiosité en me demandant si j’allais vraiment écouter cette œuvre d’une heure d’un seul tenant, et j’ai été emporté par son souffle.

J’apprends ici les liens avec Tenney, qui en me surprennent pas, et dont la pièce Diapason est absolument superbe elle aussi. |

|   | | Contenu sponsorisé

|  Sujet: Re: Georg Friedrich Haas (1953) Sujet: Re: Georg Friedrich Haas (1953)  | |

| |

|   | | | | Georg Friedrich Haas (1953) |  |

|

Sujets similaires |  |

|

| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum

| |

| |

| |

|